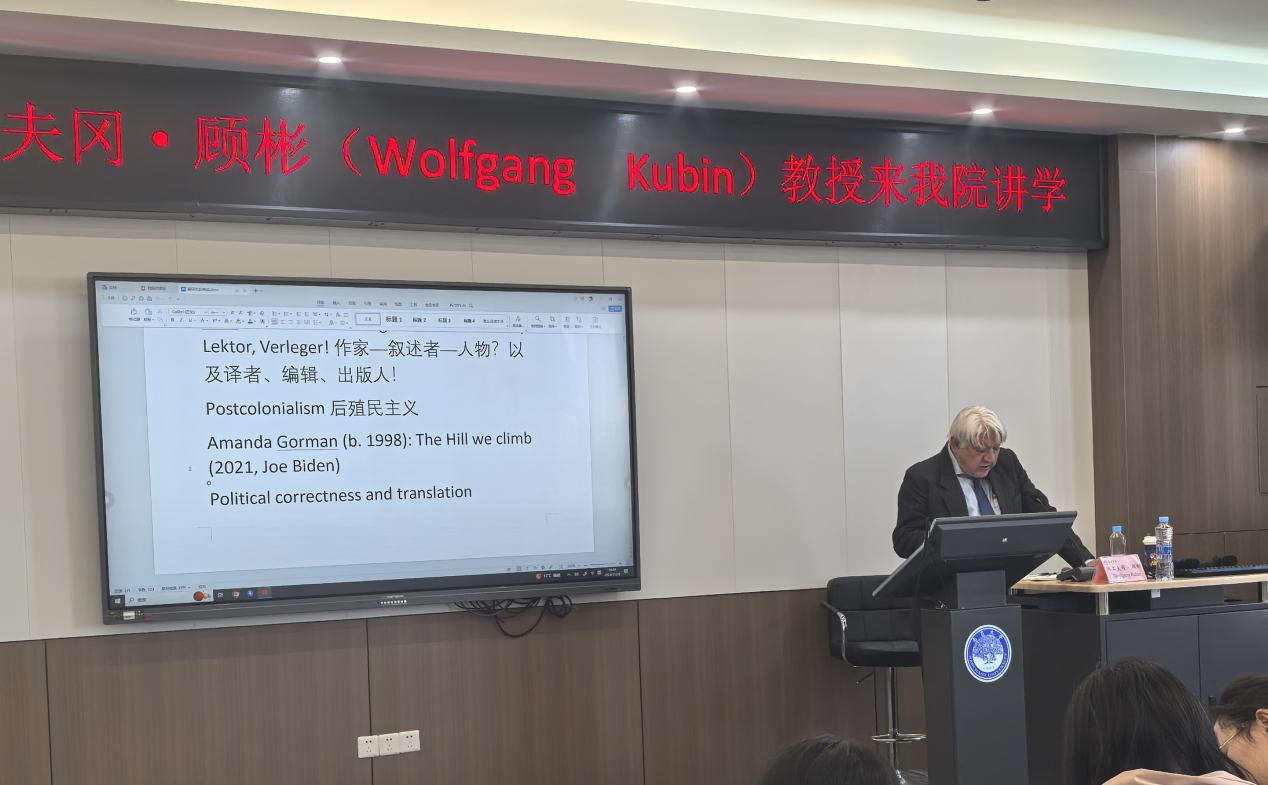

为拓宽研究生学术视野,提高研究生科研素养和创新能力,南昌大学外国语学院于11月28日下午两点半在外经楼402会议室举行了由德国波恩大学沃尔夫冈·顾彬(Wolfgang Kubin)教授主讲的题为《翻译遇见过的关系——略谈德国最新翻译理论》的学术讲座。讲座由学院院长陈夜雨教授主持,学院教师与研究生100余人参加讲座。

讲座中,顾彬教授谈到中国哲学作品的翻译,表示自己极其热衷于古代先贤孔子、列子、庄子等的作品,在翻译时更是依旧保持这份热情与喜爱。此外,他还提到有位译者专注于翻译蒙田(Motaigne)作品,这是出于其对于蒙田作品的兴趣与热爱,尽管蒙田的散文大多语言高深,但该译者的文风十分优美。

其次,顾彬教授他以德国现今图书市场上70%都是译文书为例证,并援引一位美国汉学家的说法——欧洲哪一个民族开始翻译,就开始发展——说明翻译对于一个社会发展的重要意义。此外他还强调,译者的母语文字功底很重要。他认为,“德国的翻译协会认证译者身份时,要求译者必须发表过文学作品,是一名作家”。由此可见,德国翻译家首先是作家,其次才是译者;与德国不同,中国的译者不需要是作家,中国的作家也基本不翻译,譬如莫言。他提到中国近年来在翻译领域确实取得了巨大的进步,但当代中国翻译仍然存在一个问题——中文水平的问题。译者在两种语言间确会发生身份的转换,也因此有人提出“译者是诈骗犯,翻译的时候是作为另外一个人”,那么倘若翻译孔子著作,需要做到何种程度才能是“忠诚地翻译”呢?顾彬教授解释说,“翻译我们对于孔子的理解,在最大程度上用最好的语言”,这便是他翻译孔子作品时遵循的忠诚,这项原则也能用于其它文学著作翻译。

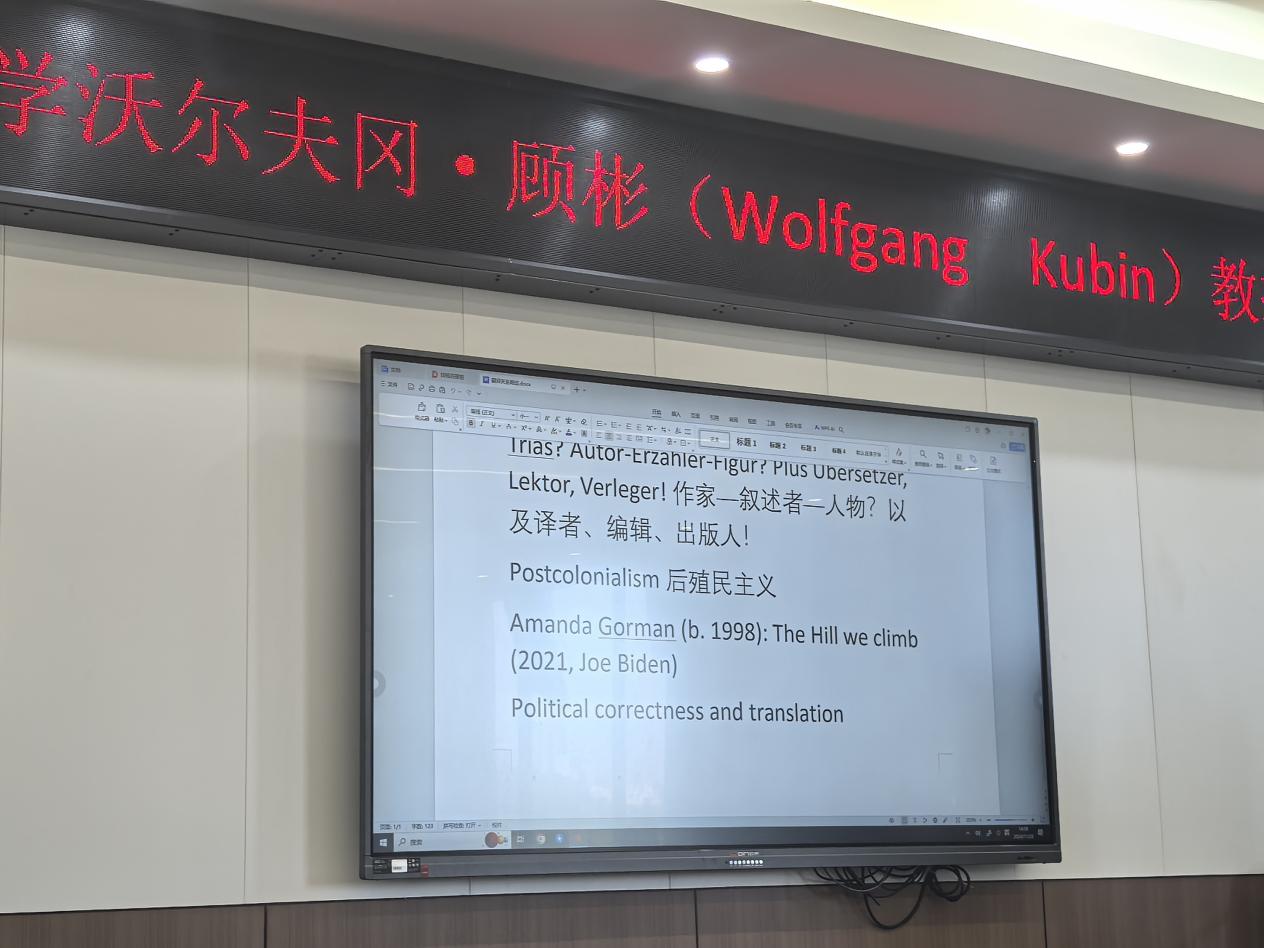

再者,顾彬教授还重点说明,我们在翻译的时候,最好要把字典扔掉,组织一套自己的词汇,尤其是中文译为外文。文字意义上的翻译不叫翻译,翻译的实质是两种文化和思想的对话,翻译的必要性正在于此。更甚者,翻译时要注重政治正确性,例如原作者是男生、白人,但是译者是女生、黑人,这种身份和政治立场的敏感性需要谨慎把控。

另一方面,顾彬教授认为译者要保留在译本封面上署名的权利,尽管大多数人将译者放在较低的位置,甚至直接忽视译者,认为“作品的语言是原作者的语言,而非译者的语言,即便是译作也是如此”,但实际上,顾彬教授表示,翻译倾向于是译者的再创造,有时原作品的部分内容可能存在偏差,这时译者需要帮助原作者进行纠正和修改,“翻译不是一种定式,翻译是一种可能性,可以修改”,基于这样的翻译过程,翻译可能会对原作家升华。也正是因为这一点,译者需要尤其小心谨慎,因为原作者尚有修改的空间,可以意思偏离,但译者不能随着作者“胡说八道”,需要纠正作者的偏差。译者的翻译的目的在于民族和国家的发展,是为了让其它不同的民族了解自己民族的历史,这种不同是出发点,但归根结底,人类的共性又让大家产生共鸣、相互理解。

最后,顾彬教授还积极为大家解疑答惑。譬如:在原作语言质量不高的情况下,直接翻译还是根据自己的理解翻译?顾彬教授认为,这个问题实质上是为谁翻译的问题,译者要尽可能从读者的角度思考,译者应当根据书本的受众采取合适的翻译方法。此外,出版社修改错误的情况下,译者应坚持自己的版本还是采用出版社的版本?在顾彬教授看来,译者要相信自己,相信自己的翻译,因而要坚持自己的版本。

顾彬教授不仅仅是德国翻译理论领域的重要代表之一,也是欧洲中国文学与文化研究的泰斗,讲学过程中顾彬教授以其深厚的学术造诣和丰富的实践经验为听众带来了一场知识的盛宴。通过本次讲座,同学们对翻译关系以及译者坚持的原则素养都有了更深入的了解,并从顾彬教授的讲学中获得了宝贵的启示和实用的建议,对于未来的翻译学习有了更清晰的方向。

撰稿:杨吟卓

摄影:杨吟卓

审核:李忠 刘炎祁 张瀚予